[di Sergio Maset]

Quando 25 anni fa quotidiani, riviste e pubblicazioni di settore mettevano in risalto il ruolo dell’economia distrettuale per l’impetuosa crescita socio-economica del Veneto e il suo emergere in posizione di primo piano nel panorama economico italiano, lettori più e meno addentro alla sfera economica “scoprivano” non solo l’esistenza, sul territorio veneto, di impianti produttivi appartenenti a grandi marchi leader a livello mondiale, ma anche che quei marchi erano di proprietà veneta: Tecnica (fondata a Montebelluna nel 1960), De’ Longhi (Treviso, 1902), Veneta Cucine (Biancade, 1967), Luxottica (Agordo, 1961) per citarne solo alcune. Ma molti di più sono infatti i brand noti già allora a livello internazionale.

La scoperta di questa dote di capacità produttiva e appeal a livello mondiale ha rappresentato forse, anche per mano di chi ne ha proprio visto l’utilità in questo senso, una chiave di volta nella narrazione del Veneto, da territorio rurale a territorio paradigma del modello distrettuale, fortemente orientato all’export. Si va dal racconto di Giorgio Lago alle provocazioni di Gian Antonio Stella, dribblando tra le polemiche televisive con Michele Santoro. Questo è stato sicuramente il portato maggiore di quella lettura sociologica del sistema produttivo veneto: sancire la discontinuità tra la rappresentazione di un Veneto da cui si fuggiva a quello di un Veneto di cui essere orgogliosi.

Ma quale altro ciclo si è aperto in quel momento? Negli anni in cui il Veneto ascoltava la narrazione del suo essere terra di marchi famosi, e non solo di lavoro, si completava l’apertura dei paesi dell’Europa orientale e la delocalizzazione diventava fenomeno diffuso, un vero e proprio modello di organizzazione produttiva. Se dunque la narrazione interviene a sancire il passato, allora, ciò di cui si parlerà oggi è la conclusione del ciclo di delocalizzazione produttiva quale strategia di vantaggio di costo. Oggi ciò che va in scena è il riconoscimento che altre strategie stanno pagando e che per queste contano davvero le competenze e la preparazione dei collaboratori e la capacità dell’impresa di governare la sua complessità. Dunque, innovazione e tecnologia, ma anche responsabilità e buon gusto.

Se negli anni ’90 la scoperta del Veneto come fucina di grandi marchi ha costituito un salto di coscienza collettiva rispetto ad un senso comune intriso di rievocazione nostalgica e dolorosa, viene da chiedersi cosa andare a ricercare nel rapporto tra imprese e società di oggi, quale scostamento dai luoghi comuni possa spingere ad un altro salto. Nella misura in cui le parole chiave stanno in tecnologia, innovazione, responsabilità e buon gusto, allora, probabilmente, bisogna ricercare la capacità di questo ecosistema di produrre cultura e sapere: riconoscendola e rinforzandola. Ad esempio, dimostrando che non è per nulla vero che i giovani veneti, per trovare un profilo professionale soddisfacente, devono andare all’estero; che non è vero che le aziende venete non fanno innovazione; che non è vero che la scuola non fornisce i profili utili alle aziende e che le risorse umane di eccellenza vanno solo nelle città.

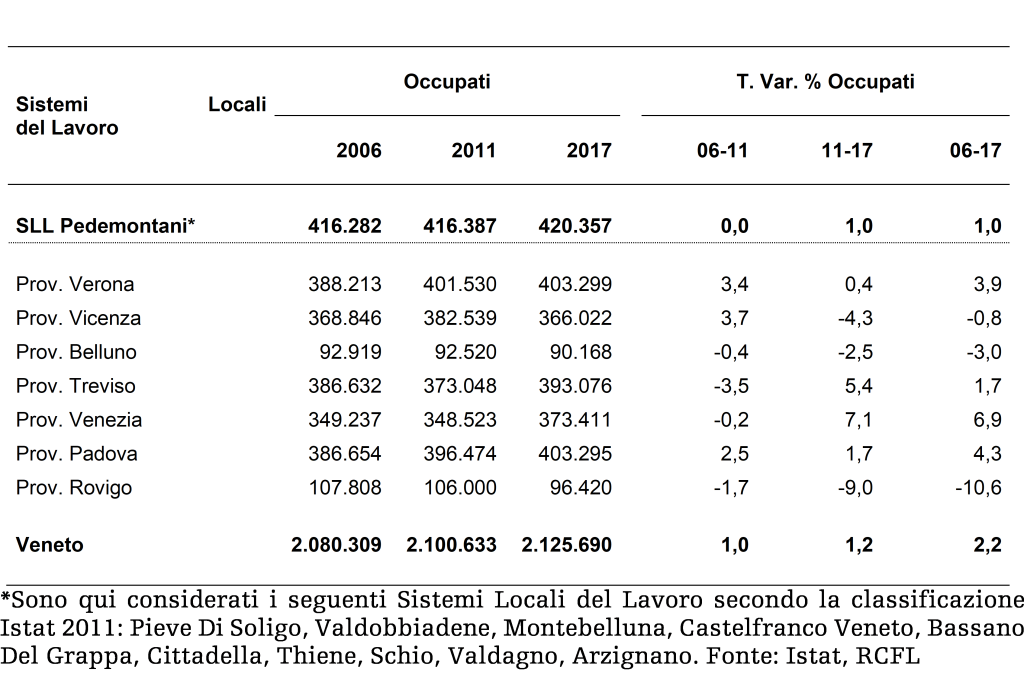

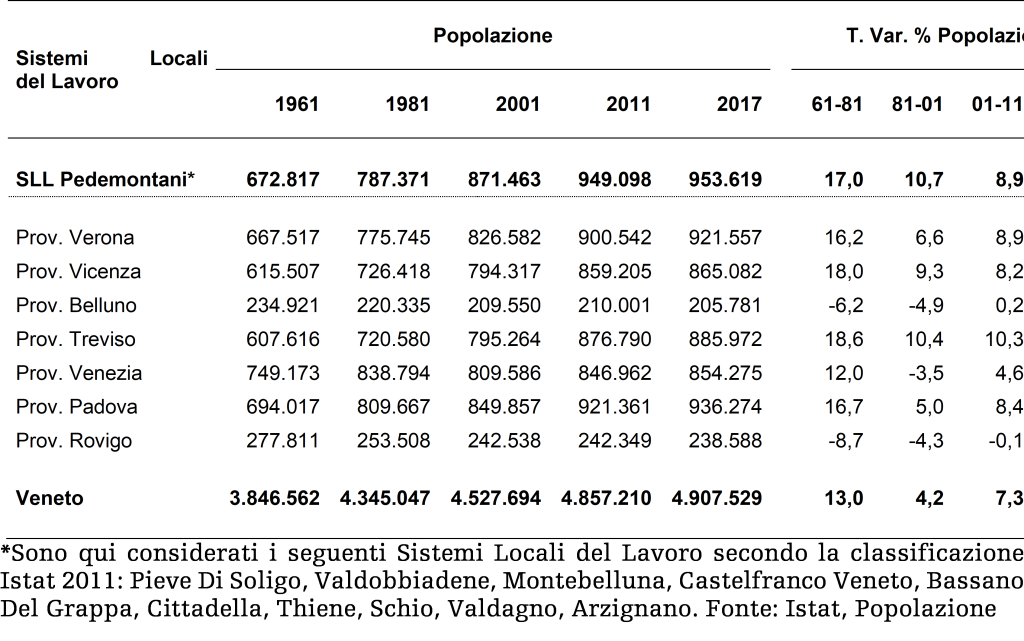

In questo ragionamento l’area pedemontana costituisce un contesto emblematico: lontano dal corridoio urbano della A4, ha vissuto in pieno sia il ciclo dell’industrializzazione diffusa che la fase della delocalizzazione. Oggi si trova a vivere la sfida tecnologica senza avere la fascinazione delle città, in un momento in cui i grandi centri non sono più emblema del grigio ma diventano laboratorio di sostenibilità e vi si innestano imprese e lavoro. Si potrebbe dire che la locomotiva – usando una immagine cara alla retorica distrettuale – adesso non sta più esclusivamente nella pedemontana. I riflessi di queste tendenze si possono leggere nei dati di popolazione ed occupati dai quali sembra emergere un rallentamento di questa area pedemontana rispetto al Veneto nel suo complesso.

Non si tratta però di una nuova crisi, bensì il segno tangibile di trasformazioni che ovviamente sono già in corso. Si è chiuso il ciclo narrativo delle 3 C – capannone, chiesa, campo, che in qualche modo rappresentava l’idea della evoluzione dal mondo rurale. Il nuovo ciclo è da pensarsi intorno al concetto di relazione, tra persone, idee e mercati. La rappresentazione più iconografica della pedemontana è proprio la Superstrada. Intorno ai suoi futuri caselli – entro un raggio di 20 minuti – vivono già oggi oltre 900 mila abitanti e le imprese che vi hanno sede impiegano quasi 340 mila persone. Domani, i tempi di percorrenza con cui si spostano lungo il suo asse verranno dimezzati rispetto a quelli di oggi e questo darà vita ad una geometria nuova anche del mercato del lavoro. L’icona dunque per questa aree non è un luogo, ma un servizio, per collegare persone, interessi, formazione e lavoro. La consapevolezza di questo deve servire ad accompagnare responsabilmente l’evoluzione del territorio.